来源:https://www.ukcdp.co.uk/evidence/4people.htm

2000年夏的一个周六上午,8位年轻人在北京大学附近的一间简陋房间相聚,组成一个讨论中国政治改革必要性的研讨小组。他们当中,有的是学生,有的刚毕业,都不过30岁。

他们当时都是朋友,聚到一起是因为一个共同愿望,即让自己的国家更美好。午饭后,由7名男士和一名女士组成的这个小组在校园里散步,沿一条绿色湖畔柳荫下认真讨论著国家的问题。

两天后,其中一名学生在其大学的横格信纸上记录了当天的活动。

人民大学哲学系学生李宇宙(译音)潦草写道:「我参加了一次「新青年学会」会议。」他记录了聚会时间─8月19日上午10时─和与会者姓名。他描述了他们对政治变革的观点,并称有的人主张「暴力手段。」他补充写道,他的朋友们希望小组活动保密。

随后,他将报告交给了国家安全部。

三年半后,研讨小组的4名成员被以颠覆罪判8至10年囚禁。两人获释,但因在警察询问中出卖他人而生活在耻辱之中。李则逃往泰国。 一天下午,他翻看著他过去写的报告,痛苦地解释起他为甚么要当线民和出卖朋友。

天安门广场屠杀近15年和苏联解体13年后的今天,中共在开展世界上规模最大或许也是最成功的权威主义试验。「新青年学会」的遭遇使人对中共为维持其对权力的独揽而采用的手段和身陷其中的人们所面临的困难道义抉择略见一斑。

研讨小组的命运还说明中共在运用其生存的最基本原则之一时绝不手软的程度,即视一切独立组织为潜在威胁并予以粉碎。

「新青年学会」的8成员从未就政治纲领达成共识,也没有任何资金来源。他们从未在其它城市建立分支或发展新成员。他们甚至没再召开过全体出席的会议,总是有人太忙。

然而,他们却引起中国两大安全部门的注意。有关他们活动的报告送达中共最高官员,包括负责国内安全的政治局委员罗干。据见过一份概述高级官员就该案所做指示的内部文件的人士说,连时任国家主席江泽民都视该调查为国家最重要的之一。

领导层如此重视一个平民小组反映出其对权力的惶恐不安。尽管有人认为经济改革必然导致政治自由,但中共还是实现了20年的迅速增长。 但它难以应对日益增长的社会紧张和大众不满,并对学生活动格外紧张。1989年发生在天安门广场的民主示威就是学生运动引发的。

因此,中共迅速铲除「新青年学会」。在铲除的过程中,中共迫使8位年轻人思考他们愿为自己的信仰和朋友做出多大的牺牲。

本报导是根据对「新青年学会」研讨小组成功躲避追捕的4名成员、遭监禁人员的亲朋好友和参加过小组会议的人的采访以及该案法庭上出示的文件编写。

一个论坛的诞生

路坤回忆说, 当时她正一边在其单间住房外的走道火炉旁做晚饭,一边在唠叨她丈夫杨子立。她丈夫坐在屋内作为结婚礼物的电脑前起草一份他打算粘贴在网络上的关于民主的文章。

她想起当时她是这样告诫他的:「你没必要这样做。凭你所受教育,你可以有更好的前程。你应该想想你的父母、家庭,还有我们的经济状况。我们连套像样的住房还没有呢!」

但杨对她的抱怨不愿多想。陆说:「他告诉我说,总得有人站出来,为社会进步出力。他决定要站出来。」

她补充说:「我知道他是对的,但我很担心。」

杨子立身材健硕性格外向,有一副充满年轻人朝气、有棱角的脸庞。他不仅是电脑高手,而且在北大求学期间便形成其政治见解。虽说他是机械硕士,但Vaclav Havel, Friedrich Hayek and Samuel P. Huntington等思想家的著作也没少读并深受激励。他贫穷的农民父母不得不将其其他兄弟交人收养,作为家中长子的他特别关心农村贫困,常到农村调查当地党官滥用职权的现象。

1998年毕业后,杨找到一份编程员的工作,并设立一个颇受欢迎的网址,取名为《羊子的思想家园》;他在该网址上发表谴责中共和主张民主改革的檄文。他写道:「我是自由派人士。我关心的是人权、自由和民主。」

秀发垂肩目光忧郁的路坤是一名杂志编辑,她从不阅读她丈夫的文章和诗篇。她渴望宁静的生活,常敦促丈夫学学自己的同学们,追名逐利,早过小康。杨却不愿苟同。

相反,他找到一伙朋友,同他一样,关心被新兴经济遗弃的人们。他们都是在校大学生或刚毕业不久,如他一般,从其它省份来京读书,平时愿意谈论如何能改变中国和帮助不幸的人们。

当一些朋友提议建立俱乐部作为讨论场所时,杨毫不犹豫地便加入进来。他们以中国著名的五四运动时期发起的一份颇具影响力的杂志名称为该俱乐部命名为「新青年学会」。当时就是学生和知识份子热烈讨论1911年最后一代皇帝下台后中国的未来走向。

张燕华(译音)是一位语气温和的研究生,在附近城市天津担任公务员。他专程花两个小时前来北京参加小组讨论会。他回忆说:「我们就是不甘平庸。我们要为社会做点甚么。」 他们在不同的大学校园、宿舍、教室或乾脆在露天举行聚会。他们欢迎朋友、同学们加入进来。有时他们会边喝茶或吃饭边聊,但一般他们都是坐那聊,一聊就是数小时,话题包括政府腐败、下岗工人境遇或农民家庭的税务负担等。

范而军(译音)是一位身材矮小头发粗密的北航毕业生,毕业后留校做助教。他说:「我们对我们这代人的冷漠谈论很多。我们感觉,其他年轻人过于追求物质,不考虑该做的事。」

他们时常意见不一,例如,相互辩论著政治变革到底是应该始于党内还是党外,何时采用选举制为适宜等等。但他们都认为,中国人民在痛苦中,中共对言论的限制阻止了人们讨论紧迫问题,民主改革是必要的。

当时28岁的杨是俱乐部中年纪最大的,也是小组中西方自由主义最坚定的主张者。与其意识形态相对立的是他的朋友26岁的徐伟。身材较高带有书生气徐是报社记者,同时他也是坚持马列主义思想的中共党员。他俩是俱乐部中最成熟、最有修养的成员,徐当选为组长。

另外还有4名成员。

张宏海,27岁,北京广播学院毕业,脸上常带友好的微笑,但却是小组中情绪最易激动的一员,最易提高嗓门或口吐脏话。

靳海科,24岁,范的高中同学,一头浓密的黑发,穿著随便,是最外向的成员。他被指派负责发表成员的文章,因为他可以在其工作的网络公司利用电脑上网。

身材矮小的大四学生黄海霞是小组中唯一的女性。22岁的她也是他们当中最年轻的。黄很敏感,时常在恶梦中看到儿童沿街乞讨。

最后是李宇宙。

征招特务

李在国家安全部第一次接触他时是大三学生。一天下午他的呼机叫了起来,屏幕上闪出他不认识的号码。他回话时,对方是个男士,自称是国安部官员,并问李能否到城里一家饭店与其见面。

那是1999年5月。北京各大学正因中国驻贝尔格莱德大使馆遭北约轰炸而民怨沸腾。许多中国人都不相信是误炸。李也参加了成千上万的学生在美国大使馆外的抗议活动。他确信他没做甚么错事,也就同意了与该特工见面。

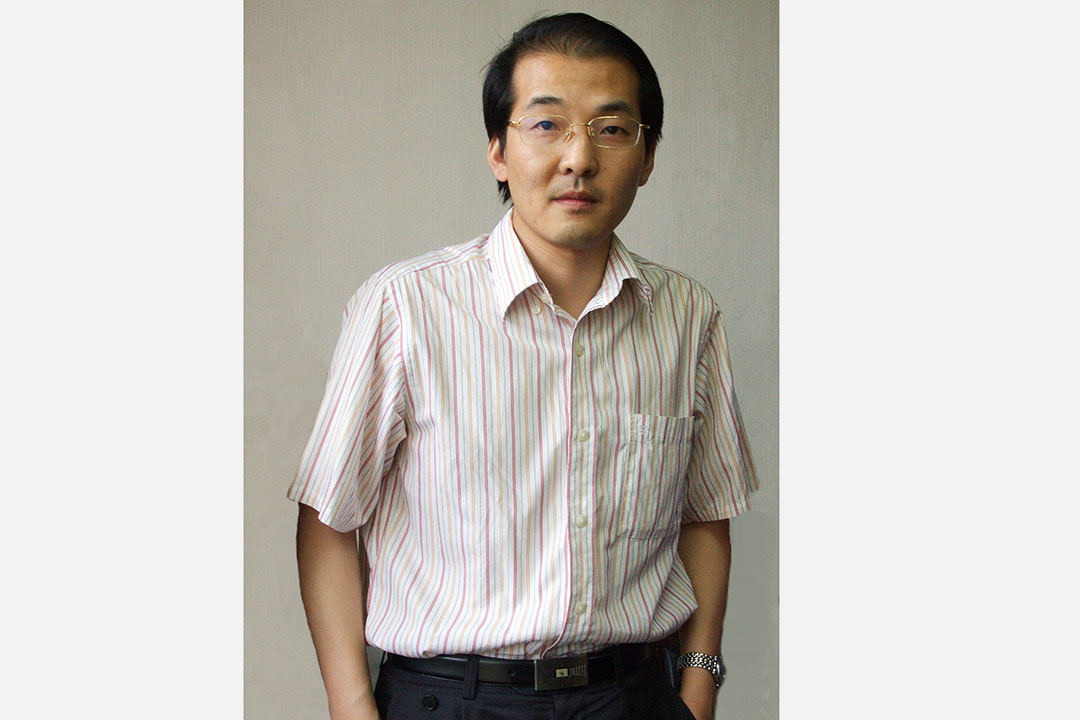

时年27岁的李,宽肩膀,方脸庞,寸头;他回忆说:「我认为没甚么大不了的。我当时甚么也不怕。我甚至还有些好奇,因为国家安全部如此神秘难测。 」

两名男士在饭店前厅与他见面,并对他前来表示了谢意。他回忆道,两人都很年轻,30来岁,他们解释说在调查一名无业教师,称该教师在大学校园散发措辞严厉的讲稿,既谴责美国,也攻击中共懦弱无能。

李知道他们是在说谁,就帮助了他们,因为他认为那个人可能很危险。

但是特工不断地给他打电话,开始问他有关校园内的情况和学生如何看待各类问题。李还是同意帮助他们。

他说:「当时我想的很简单。我想这是在做好事,因为我在帮助国家。就像他们在搞民调,想要了解校园的政治倾向。」

李说,他每隔2、3周便同他们见一次面。特工会问他学生们如何看台湾2000年总统大选和北京申办2008年夏奥运。他们还会问如果江泽民决定不退学生会做何反应。李后来说,帮助国家安全部的不只他一个,但他从未与其他人见过面。那两名特工告诉他国安部内有一个专责监督大学的司,并称他二人仅负责人民大学。

然而,李似乎成为国安部有关学生活动的最佳消息来源之一。他说,政府开始每月向他支付约值60到75美元的津贴,并要求他呈交书面报告。他说,数月后,国安部向他索要个人简历,决定待他毕业后招其为全职特工。

从许多角度来讲,国安部招募了一名理想的特工。李交友甚广,因为他经营一家网络咖啡厅并协助发起一个学生组织。他本人似乎对干特工也满感兴趣。他在一个贫困的乡村长大,从小梦想当警察,时常听到他父亲在抱怨毛泽东搞的灾难性的文化大革命。李认为在国家安全部某一份职是纠正此种不公正的机会。

他说,他认为中国政府需要变革,他希望从内部推动改革。他说:「在高中时我就知道共产党不好。我知道这是个政治制度问题,这个制度是独裁制。」

当他遇到杨子立和另外几人时,立刻成了朋友。他敬佩他们的理想和决心,几乎每周都与他们见面。他说:「我们就像兄弟一般。我们志同道合。」

但当国安部特工要他提供有关他的新朋友的消息时, 他答应了。他说, 在他为国安部书写的30几份报告中, 有4到5份主要是关于他的朋友和他们一道成立的小组。

李自认为, 小组当中有人在国安内部盯捎更好些。他想, 如果他不干了, 那不仅会毁了自己的前程, 而且将引起他的朋友们被注意。而由他自己来调查他们, 他还可以保护他们。

李说,无论怎样, 他确信他的报告不会带来甚么不好。他说, 杨和其他几位毕竟没有在干坏事。

麻烦开始

「新青年学会」从未实现其创始人的初衷. 他们曾试图使其正规化: 签署誓言,制定决心致力于「探讨研究和解决社会问题」的章程, 甚至想启用会费制度. 但一要开会或搞活动, 大家都是功课忙, 工作忙或个人生活忙. 很少能有超过3或4人挤出时间聚一下.

偶尔小组会组织研讨会.在2000年秋的一次活动中, 两位被禁在国家媒体发表文章的自由派学者参加并批评了中共政府, 他们主张民主改革. 李说, 一位遭禁的中国民主党成员也出席了.

数周后, 中国的主要警察机构公安部开始骚扰研讨小组成员之一靳海科. 他们多次将其拘押审讯, 询问有关「新青年学会」的情况及其与中国民主党的联系. 他们通知其单位他被调查, 还想说服他监视其朋友.

靳非但没有出卖朋友, 反倒把发生的一切告诉了他们. 李对警方在调查该小组感到意外, 但他没有惊慌失措, 把情况透露给他在国家安全部的上司. 其他人更感不安.

来自天津的小组成员张燕华回忆说:靳「告诉我们说, 他向警方交代了我们的姓名. 我们并不生气, 我们知道他是想保护我们. 但我们感到紧张.」

一月靳丢了工作, 显然是因为来自警方的压力. 他的朋友们同意结束新青年研讨小组.

两月后靳去找他高中同学范而军. 范回忆说, 他来时情绪不安, 想要召开小组紧急会议, 因为他认为警方正在准备大搜捕.

范讲, 与靳谈完话后令其不寒而栗. 非但没有去参加会议, 他犹豫了片刻便去找他所在大学他当作导师的一位党官出主意. 当晚, 那人把范叫到其办公室. 国家安全部的三名特工正在那等著他.

范说:「我尽力向他们解释, 但我记不住那么多, 他们也不满意.」凌晨3时, 特工放他回家, 但提醒他说他们还会回来找他.

四天后, 也就是2001年3月13日, 国安部特工拘押了五名研讨小组成员: 靳海科, 杨子立, 徐伟, 张宏海和张燕华. 几名特工还劫持了杨的妻子路坤, 他们将其强行押入一辆小车, 用布袋罩住她的头后把她带到国安部拘押所.

路说,特工连审她三天,逼她说出有关她丈夫及其活动的情况。她讲,当她拒绝向他们透露任何姓名时,特工便笑她。她援引一名特工说:「你今天的麻烦就是你那些朋友惹的。 你的朋友出卖了你。他们甚么都告诉我们了。」

张燕华说,他被连续30天每天10小时提审后获释。他是在他生活工作的天津被拘捕的。 因为特工主要问他该小组有否在该市活动「他好歹回答中没有伤害他的朋友。

黄海霞没有被拘押,但她被大学政工干部叫去见几名国安特工。她被提审三次,每次时间都很长,并且都需在自述记录上签字。她说,特工多次谈到长期入狱的可能性,让她要考虑自己的学业前途。

在她第一份记录中,黄写道,「新青年学会」想要「把中国变为更美好的国家。」但在第二份记录中,她说她后悔「与这帮自命不凡的年轻人在一起」和「使用激烈词语攻击我们国家的领导人。」她感谢国安特工「帮助我认识到自己的错误。」

在经历了长达6小时提问后签字的最后一份记录中,她写道:「「新青年学会」是一个反对社会主义制度和中国共产党统治的组织。这是一个非法组织。它企图推翻党的统治和动摇党的领导和威望。」

国安部特工还多次提审范,3月和4月各两次。他说,最后一次是在市拘留所。

他回忆说:「他们向我出示一份我回答的笔录并要我在上面签字。我看到上面我说杨想要将中国变成一个资本主义国家,张宏海赞成革命手段。我确实讲过类似内容,但那都是凭印象讲的,我认为他们不应以此作证据。」

他说,笔录中还有他没有讲过的话,如其中有写:「我们组织的最终目标是推翻中国政府。」

但范说,他很害怕,所以不敢提出异议。他说:「我身在拘留所,周围都是铁丝网和荷枪实弹的狱警。感觉上去他们在威胁我。他们总是说,他们是国家机关,我得与他们合作,否则后果自负。」

所以他在笔录上签了字。

面对后果

李宇宙回忆说,当他听说他的朋友们被捕后难过至极。他逐一给他们打电话,没有一个能打通。次日,他给他在国家安全部的上司挂通了电话。

他的上司证实了被捕消息,并让他暂避几日。

李说:「我想他是要让我知道我做出了重要贡献。他还尽力安慰我。他说,如果我们不逮捕他们,别人也会逮捕他们。接著,他说,他们将坐15到20年的牢。到他们被放出时,他们不会再认识我了。但这让我更难受。」

李说,他当时头脑混乱的甚么也说不出来。那天晚上,他把一切都告诉了自己的女友,在自己的宿舍内抱头痛哭。一时怒起,他用香烟烧灼自己的臂膀,留下疤痕要自己记住当时的痛苦和愧疚。

李说,几天后,他开始使用笔名替他的朋友们在网络上发表申诉文章。

但他未透露他在朋友被捕中的角色。他也没有断绝同国家安全部的关系往来。他也许感到愧疚,但还不足以令其加入其狱中朋友的行列。他说,他要找到帮助他们的另一途径。

李说:「事情并非如此简单。」他补充说他很害怕那些特工:「我担心我无法毕业。他们可以以任何理由将我逮捕。」

三周后,李在国家安全部的上司请他去吃午餐。席间,李同特工们共进烟酒,对他们拘押他的朋友一事只字不提。饭后,他们要他在一份笔供上签字,作为案审正式提问时他的答覆。

笔供上说:「我认为,「新青年学会」是一个非法组织和政治组织。首先,它未经登记。其次,它具有强烈政治倾向性,我认为就是要推翻中国共产党和以多党制和西方资本主义取而带之。」

李签了字。他说他没有仔细看。

宣布判决

六个月后,当检察官在法院陈述案情时,主要依据黄海霞、范而军和李宇宙的签字笔供。

根据列席一二BGB0005f判的家属记录,四位年轻人为自己做了当庭辩护。身著被捕时穿的衣服─多为绒线上衣,他们逐一站起对著三位法官为自己陈述。

张宏海反问道,研讨小组连设立网址的资金都筹措不起如何推翻中共呢。徐伟指出,研讨小组的成员一半是中共党员。当检察官指控靳海科主张「结束老人政治」时,他反驳道,中国领导人邓小平曾使用过同一说法。

杨子立争辩,检察官指控他们推动的「社会制度自由化」不等于颠覆。他说:「自由化意味著通过改革扩大自由度。例如,过去20年的改革,难道那不是自由化的过程吗?」

李宇宙那时已经毕业。国家安全部在为正式雇用他办手续,并要他开始调查和潜入其他涉嫌异议小组。但他不再有兴趣为他们效力。

而他随后采取的行动显示出他的内心矛盾性。李似乎非常想帮助他的朋友们,但也不愿承担出卖朋友的全部罪责,或为了他们而牺牲自己的自由。

首先,李给法官写了一封信,为其四位朋友辩护,同时宣布他签字的笔供作废。但他没有透露他与国安部的关系。他将这一切事先通知了他的上司,称这样做是为了提高其在异议群体中的可信度。

后来他又与杨的妻子路坤联系,约她在麦当劳店见面。他给她看了香烟烧灼留下的伤疤,但没有勇气向她承认自己在她丈夫被逮捕中的作用。

他还试著到中国最高法院为杨和其他三人寻求帮助。他同样没有告诉法院官员他与国家安全部的关系。但国安部很快发现了他在干甚么。他说,他人还在法院,他的上司便拨通了他的手机,要他「马上回来,不然会逮捕你。」

当日稍晚,国安部的一名司长把李带到一家茶馆,客气地警告他不要走的太远。李回忆说:「他讲:「我们知道你因朋友被捕而感到很难受。回家休息一下。」 但他还说我是个成年人,要为自己的所为负责...他说:「别以为离了你我们就找不到间谍了。」」

李拒绝再为国安部干事,而开始以中国人权党的假组织名称在网上发表有关他的四位朋友的文章。2002年5月他的上司来电话问他是否听说过这个组织。李说没有。两天后特工又来电话并告诉他一个电话号码。是他女友的号码,他就是使用这个号码登记上的网。

李回忆说:「他说,如果那些文章是我写的,他就没办法帮我了。我知道,我有麻烦了。」

第二个月,李搞了本护照,并在一位在旅行社工作的朋友帮助下于7月8日飞往泰国,紧接著在联合国的一个办事处申请了难民身份。

2003年4月20日,也就是杨和另外三人最初被逮捕的两年多之后,法官举行第二次听证,庭审该案件的新证据。检察官首次拿出李宇宙为国家安全部效力时提供的笔供报告。

2003年5月18日四名被告被带进法院聆听判决。他们每人身后站著两名安全官。但法官还没来得及宣布判决书,徐伟便向前冲去后摔倒在地。

现场人证说他大声喊道:「我抗议!北京国家安全局殴打我!我不会承认犯了任何罪!我不会无辜冤枉他人! 」

他紧紧抱住一个桌腿不放,5、6个安全官一起动手才把他拉开,随后将他抬出去。接著,法官宣布所有四名被告犯有颠覆罪。

徐和靳海科被判10年监禁。杨子立和张宏海被判8年。安全官迅速将三名所剩被告押出宣判庭,不给他们任何抗辩的机会。

充满悔恨

数月后,李宇宙细读了法庭上出示的文件。他身穿胸前印有大象的白色T恤衫,坐在曼谷一家饭店的前厅。看上去,他好几天没有盥洗了。

他抬起头,眉头略皱,表情茫然,终于开口了:「是我写的。我有印象。」

第一份报告最长,主要谈徐伟。报告中说,他在忙于计划成立一个秘密组织,并认为不能排除以暴力作为政治变革的手段。报告还说,他已确信李「完全信得过。」

李说:「我不记得我为甚么要写这些。我当时不知道调查的目的是要逮捕这些人。。。」他深沉的声音低落下去。

第二份报告稍短。它记录了一次有6名「新青年学会」成员参加的会议。报告提供了每人批评中共的言论。

李认为这份报告的内容没甚么。 他说:「任何中国百姓都可以说这些内容。课堂上的老师也说这些内容。」

第三份报告描述了「新青年学会」的第一次会议。篇幅更短,内容不很具体,把与会者分为两类:5人赞成「暴力手段」,2人主张「和平手段」。

李说:「国家安全部对这份报告不太满。他们说,这事不小,我应再写具体点儿。但我偷懒没照办。我总是尽力少写点儿。」

第四份报告是讲发生在李的宿舍内的一次会议。当时靳海科告诉他警方在骚扰他。张宏海也在场。报告说,张主张他们必须扩大他们的组织。

李说:「当时我在为国家安全部工作。我必须写这些东西。」当问他是否在欺骗朋友时,他称他是在工作,但他补充说,国安部滥用了他的报告。「用我的报告分析社会还可以,但不能用来作为给人定罪的证据......如果我是编造的怎么办?」

李说,个人野心似乎是国家安全部决定逮捕他的朋友的动机。他的上司们想要破一个大案,好增加经费、获得提升。他们的上司无疑也想得到同样的好处。李说,所以各级官僚都夸大他的朋友们的活动,或许一直到中共最高层都是如此。李说,当竞争机构公安部开始介入时,国安官员决定采取行动,保证自己立功受奖。

但李否认自己汇报朋友和在报告中夸大其辞是个人野心所然。后来在被问及他此时要对朋友们说点儿甚么时,他回答前停顿了一下,然后轻轻地说:「我从未想过会伤害他们。我不想推却责任。我的确后悔写了那些报告......它们被用作证据,伤害了他们,我很抱歉。」

再次相聚

逮捕后他们从未再见面。但在沉默了数月后的去年10月,逃脱逮捕命运的另三名研讨小组成员鼓起勇气,代表他们的朋友在上诉听证上作证。

张燕华仍住在天津。他说过的话没有被用作给杨等定罪的证词,但事发后他没为他们做甚么。他开始对基督教感兴趣,每天为他的朋友祈祷,并且当杨的妻子路坤找到他时同意作证。

黄海霞知道自己签字的笔供伤害了她的朋友们,但她在尽力忘掉一切。第一次审判后,她在徐伟女友的要求下给法官认真写了一封信,表示她的回答被国家安全官员「在某种程度上歪曲了。」然后她去了上海。张在那里找到她,并说服她回北京参加听证。

范而军仍在北航教书。连续数月他害怕得连打听他朋友的下落的勇气都没有。有一次,路坤要见他,他推了,称他需要时间考虑一下。但就在上述听证要开始的数周前,杨的律师电话找到他,提醒他签过字的笔供。他对自己所说过的话的严厉程度感到吃惊,一怒之下也同意前往作证。

但法庭拒绝他们入内。三人坐在路边,写了一份声明,为他们的朋友辩护和否认「新青年学会」曾有推翻政府的想法。法院拒绝接受。

后来,陆说,她已经原谅他们三人。她说:「他们都是年轻人。他们是在压力下才这样做的。」

但她不会原谅李宇宙。她说,他的行动是自愿的。她说:「他撒谎并出卖朋友,然后又出国,而不是留下来帮助他们。他不应获政治庇护......他应该回来,哪怕是要坐牢,因为他就应该坐牢。他应为自己的所作所为负责。」

一次李从曼谷打电话给她,要她把法庭文件复印件寄给他,他好尽力帮助她丈夫。她答道:「我恨你。」

2003年11月,法庭驳回四名被告的上诉。

上月,路第一次被允许探视她丈夫,几乎是他被逮捕后整整三年后。她说,他的头被剃光,人消瘦惨白。两人隔玻璃墙对坐,通过对话机交谈,但很难听清对方讲些甚么,因为房间内挤满了其他犯人和探视人员。

路说,她哭了,并告诉她丈夫她终于开始阅读他所写的那些文章了,她现在明白他为甚么要坚持写下去。但主要还是杨在说。他说话速度缓慢,对自己让家庭失望表示难过。他让她去看望他的父母和在他不在的情况下照顾好自己。

陆说:「他讲他是冤枉的。他告诉我要有思想准备。他说他不会为获假释而承认自己有罪。」

仅20分钟,电话线便断了。他们的时间已到。