原文地址

今年元宵節的前一天,21歲的小雷擠在北京雍和宮法物流通處外。人潮緩慢向前挪動,根本看不到隊伍的盡頭。又等了一會兒,前面的人幾乎寸步未行,後面的人卻越聚越多。小雷有些心急,攔住一位現場維持秩序的工作人員詢問,對方告訴她,大概還要排兩個小時。

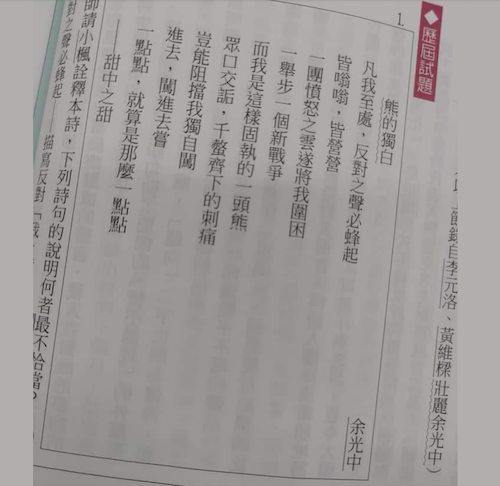

這完全超出了小雷的預期。原定的計劃裏,這天除了上香,還要「請」一串寓意學業順遂的綠色「香灰琉璃手串」------這是今年紅遍各大社交平台的爆款------然後拿去開光室開光,以獲得佛祖的法力加持。這一套流程,被稱為「結緣」。

由於雍和宮在過年前發布公告,法物流通處在元宵節會暫停開放,對於想趁著春節期間結緣的人來說,最後一天尤其寶貴。雍和宮的三個法物流通處,全都大排長龍。小雷發現,人潮中大多是同齡人。為了趕後面的行程,她決定改用自己隨身帶的綠檀手串開光。

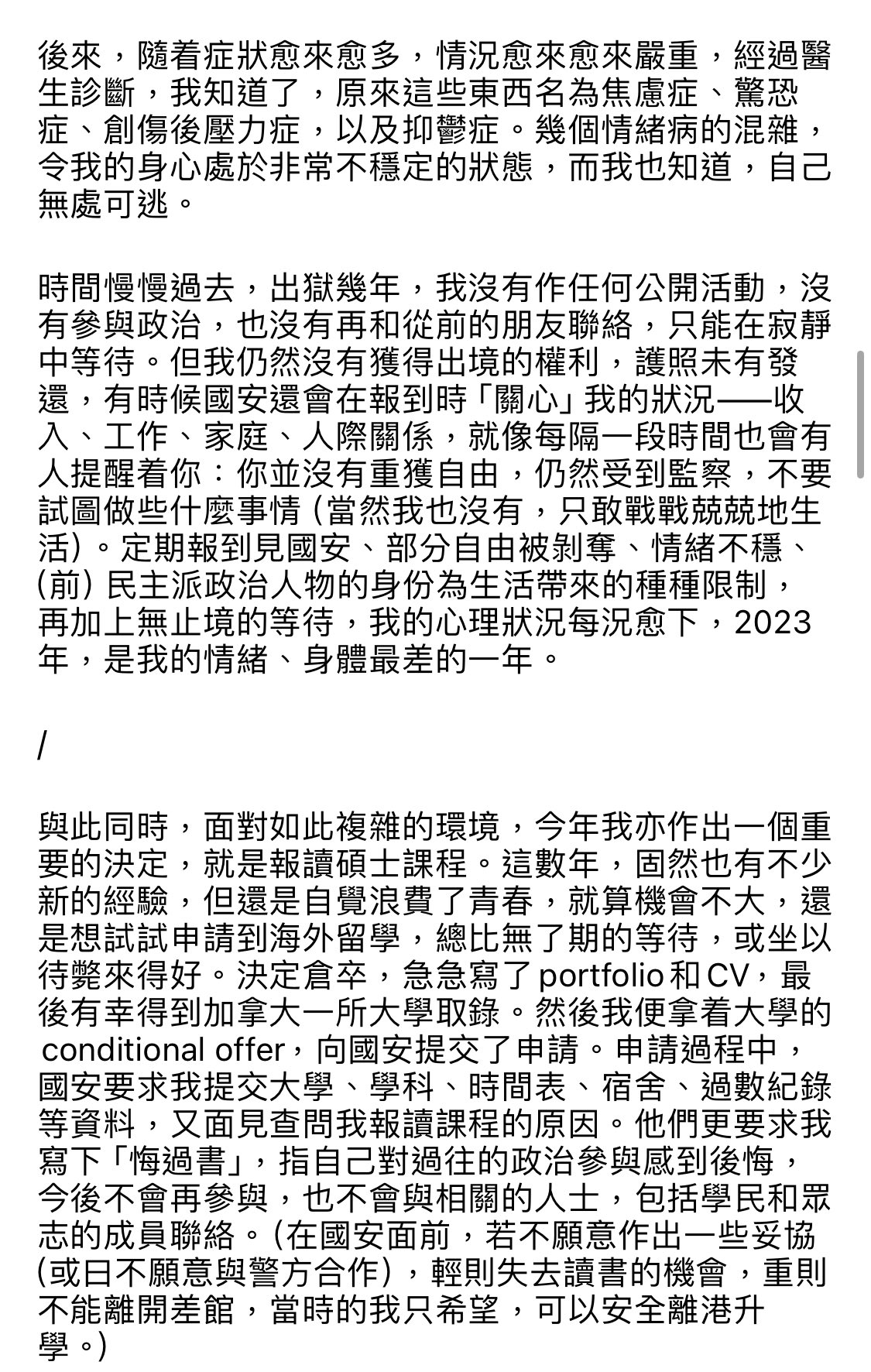

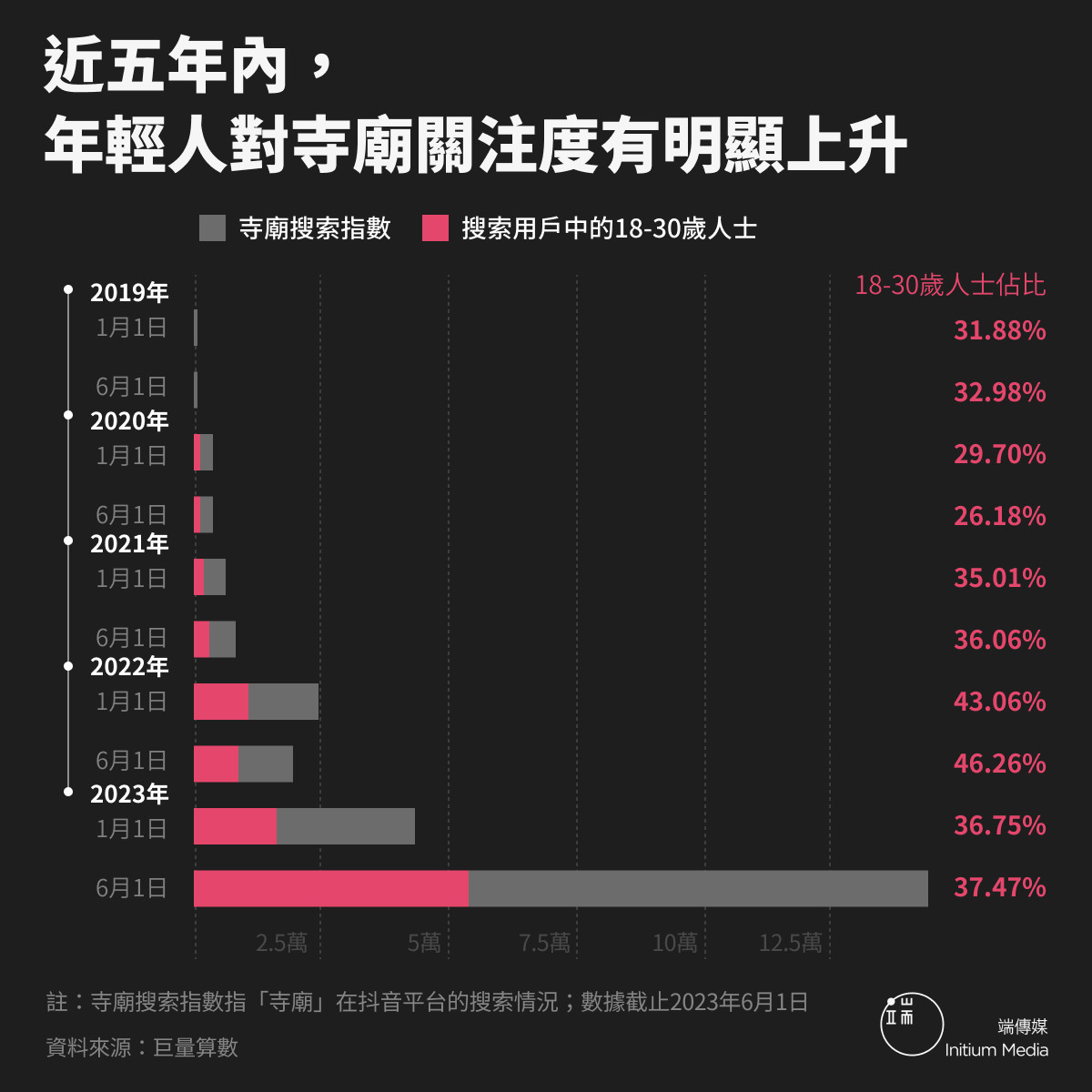

年輕人對佛寺的「佔領」,遠不止一個雍和宮。2023年年初携程數據,2023年開年,全國寺廟門票的訂單同比增長了310%,其中近半的貢獻來自九零後和零零後;消費趨勢分析平台巨量算數的監測數據顯示,今年1至6月,寺廟搜索量同比增長了280.77%,搜索人群中,18-30嵗的年輕人佔了43.6%。除了雍和宮,年輕人的香火還供在杭州的靈隱寺、廈門的南普陀寺、南京的鷄鳴寺⋯⋯

小千在今年勞動節假期去了鷄鳴寺,人多到「連寺廟的名字都看不見」。她舉著熱騰騰的煎餅,被烏泱泱的人流推著往前走,上一秒剛看清上香的地方,下一秒就被人給撞走了。

「全部都是年輕人!」她一字一頓地感嘆,「感覺年輕人真是很需要拜這個佛。」

拜佛、上香、求手串兒,年輕人的寺廟打卡

「我説希望下半年不用坐班,結果週一發現我的組要被裁了。」

「我去雍和宮求暴富,回來就出車禍斷了條腿,躺了三個月,賠了我12萬。」

「去年去雍和宮許願逢考必過,結果一整年的考試都因爲疫情取消了。」

小紅書是大陸最受年輕人歡迎的社交平台,上頭有數十萬與雍和宮相關的筆記。很多網友分享他們在雍和宮「心想事成」的經歷。網友們一邊調侃雍和宮「只管達成,不包售後」,心裏卻已經把雍和宮與「有求必應」深深綁定。

「靈」和「準」,是寺廟吸引年輕人的流量密碼。小昕就是奔著這個來的。去年暑假,正是大二升大三的小昕在北京實習,在小紅書看到網友推薦雍和宮求佛。這些帖子集結進入收藏,小昕等著找時間打卡。無奈的是,2022年還在實行嚴格的疫情封控,等到今年開春,小昕才有機會踏足這座古刹。

雍和宮門口設有贈香處,每人能拿到粗粗的一把香。進殿後,從主殿一路拜到側殿,能把事業、學業、財運、健康等等相關心願都求一遍。「雍和宮像是個集大成者,什麼都能求。」不過,說到求姻緣,小昕更推薦靈隱寺。

這是小昕「驗證」過的結果。兩年前,她陪剛分手的好友去靈隱寺求姻緣,好友還求了一串招桃花的手串。三個月後,她聽說好友脫單成功,驚嘆之餘,也鼓勵身邊的好友都去試試,結果六位好友之中,有五位都在一年內「牽手成功」。

脫單好友的經歷讓小昕開始相信佛祖的力量,對雍和宮也賦予了更多期待。尤其是香灰琉璃手串,近兩年於網絡迅速竄紅,衆多年輕人為此大排長龍。

通過小紅書的經驗貼,小昕得知請手串可能需要排上兩三個小時的隊,特意早起。她在八點半抵達雍和宮門口,距離開門時間還有半小時,可還是沒能在一衆年輕人中搶得先機。

三小時過去,她終於從開光室出來,手機電量也亮起了紅燈。390元,求下一串寓意智慧學業的白色香灰琉璃。這是雍和宮最經典的款式之一。

與手串結緣,「就像在身邊留了一個可以一直守護你的東西,或者説是一種寄托。」這對時常處在學業焦慮的小昕而言十分重要。

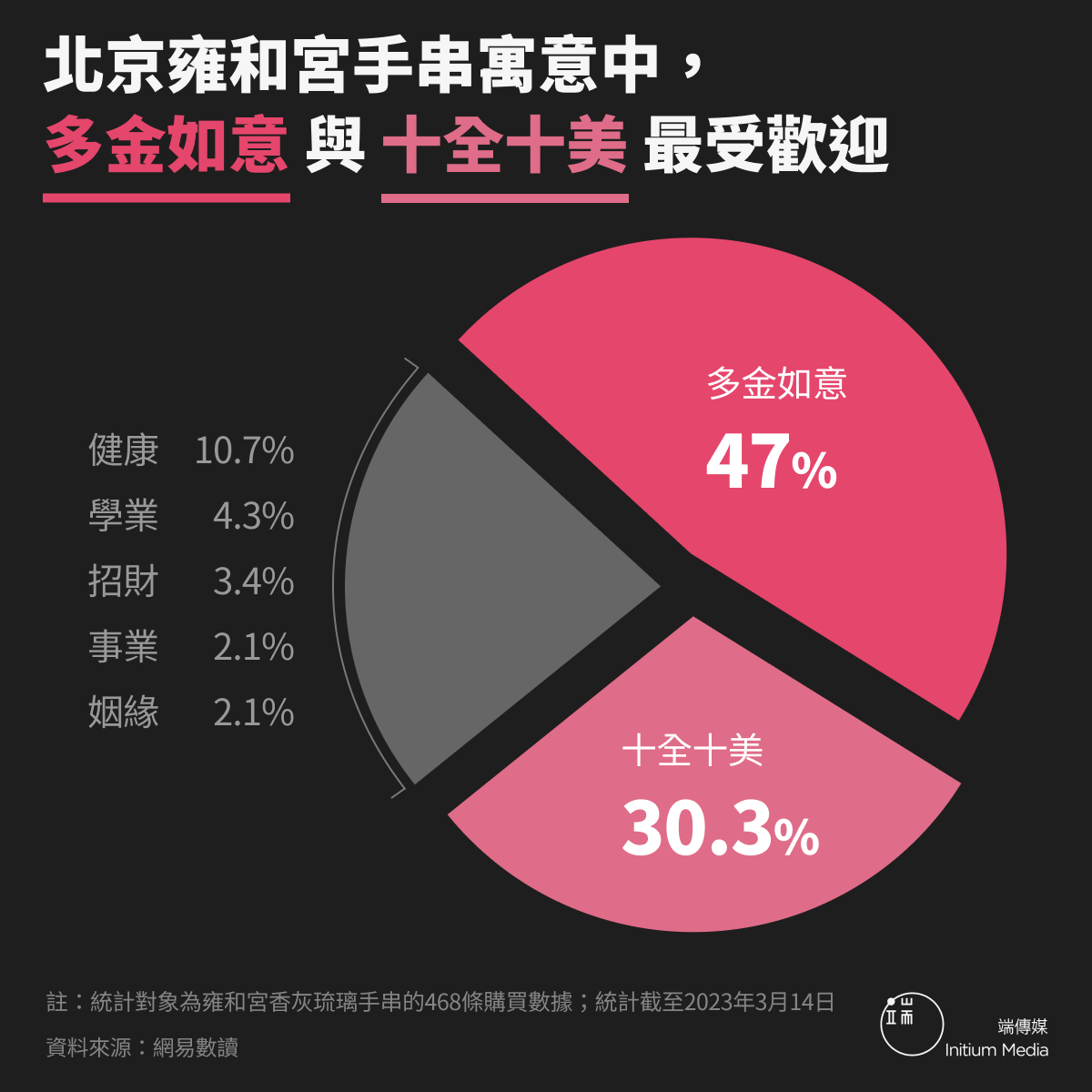

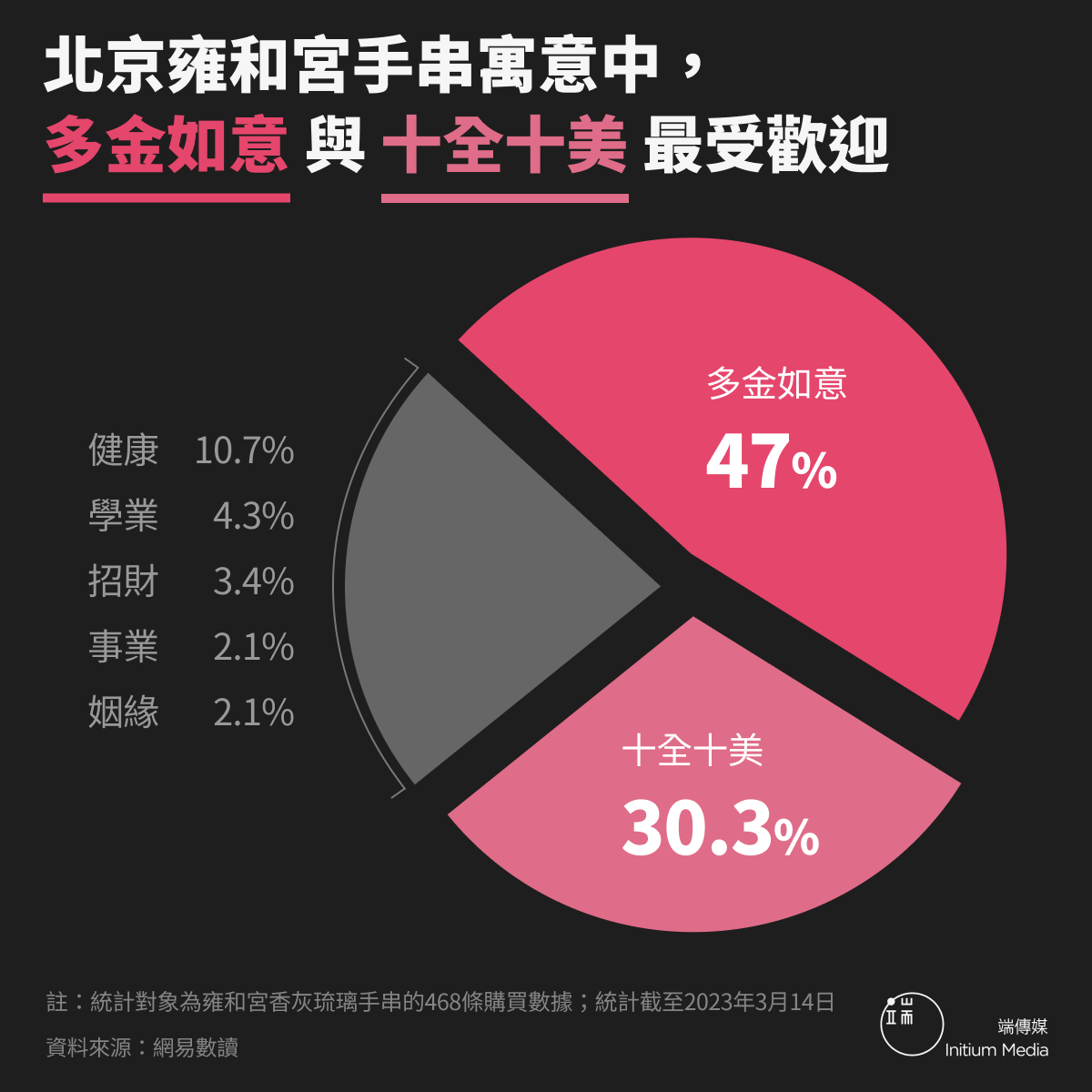

雍和宮的串珠有多種款式,不同的顔色有不同的寓意,如白色主學業、綠色主事業、藍色主健康。琉璃本就是佛家用以辟邪的靈物,香灰琉璃更稱在燒製時加入了香火燃盡後的香灰,包含往來香客的善念與福願。無論這是否只是一套營銷話術,香灰琉璃已是年輕人公認的、願意為它大排長龍的網紅法器。在互聯網上,大家戲稱它為繼全聚德烤鴨和稻香村點心後的第三大北京特產。

自從戴上手串,小昕覺得自己開心了很多。「我很相信它能保護我,」她說,「有時候實在焦慮了,我就盤一盤它,像是提醒自己,「我不是一個人在面對這些壓力,有它陪著我,和我一起分擔。」如此想著,心就慢慢安定下來。

2016年2月8日,中國北京,一名公安在監視著祈禱中的中國信徒。攝:Kevin Frayer/Getty Images

雍和宮手串的爆火,帶動了一條代購產業鏈的形成。在排隊等候時,小昕和身邊的人攀談,發現有好多人都是替別人來請手串的。一位雍和宮手串代購告訴端傳媒,她在小紅書發帖招徠客源,一周跑兩次,每次接大概30串的量,每串收60元代購費,運費顧客自理。一趟下來,能有四位數的進賬。「碰上周末或者節假日,法物流通處不開放的時候,我能接到的預定訂單還會再多一些。」這位代購說。

手串早已不是雍和宮的專屬法器,許多寺廟都有各自出圈的法物手串,比如靈隱寺的金剛菩提佛珠,普陀山的崖柏長珠,還有鷄鳴寺的黑曜石香灰琉璃。

小千的手串多到一隻手戴不下,平時,她會選兩串戴在手上。趁著大學畢業和準備考研的空檔,小千和朋友們組織了一場全國範圍內的畢業旅行。為了求學業順遂,每去到一個地方,就會打卡一間寺廟。每打卡一間寺廟,就會忍不住去求主學業的手串。整場旅行去了七八間廟宇。

小千大學修讀心理學,自認「並不迷信」,買手串是想得到更多關於升學的祝福。她無法拒絕可能存在的好運加持。而這些設計精巧、做工精美的高顔值單品也很吸引人,「尤其是靈隱寺的手串,太好看了,我一口氣就買了五串。」以手串為首的寺廟文創,打著招徠好運的招牌,穿著高顔值的外衣,早已穩穩地拿捏住年輕人的心理。

然而,紅極一時的香灰琉璃手串,卻在今年六月徹底成了「過去式」。6月15日,雍和宮香灰系列手串以「改版」為名全部停售。雍和宮官方至今沒有發過官方聲明,有代購猜測,可能是因為香灰有限,供應量難以滿足需求;又或是為了環保,不提倡燒香,也便不再放大香灰的作用。但代購覺得,只是去掉了香灰、改稱琉璃手串,排隊請手串的香客還那麼多。

「現在哪個年輕人不焦慮呢」

「功利的信徒」,23歲的青一如此定義自己。2018年,在上海讀本科時,青一第一次走進靜安寺。那時學業繁重,青一心浮氣躁,連帶著睡眠質量都出現了問題。朋友帶她去寺廟,走進寺廟的那一刻,「我覺得外面的一切都與我無關了,心緒也馬上就安穩了下來,那種煩躁的感覺也慢慢被消解了。」

座落在市區的靜安寺,與繁華的CBD是兩個世界。青一沉醉於這種與世隔絕之感,任外面燈紅酒綠,裏面也只有幾縷香火彌漫。

從那之後,每當學業壓力大,人心煩意亂的時候,她就會來去靜安寺坐坐,繞著廟對著神仙挨個拜一圈。「只要我待在那個環境裏,我的心都是安靜的。如果再拜一拜的話,還會覺得自己得到了庇佑,能沾一些好運氣。」

後來,青一到香港讀研究生,也沒有改變去寺廟的習慣。她也去黃大仙,「那是道觀,但我並不在意,我甚至不在意它是哪路神仙,有用就行。」

2023年3月14日,上海靜安寺的市民點燃香燭上香。攝:林文清/端傳媒

青一的學生時代,一直活在「好學生」的光環裏。她本科在大陸TOP5的院校讀書,畢業後又申請到香港頂尖學府攻讀研究生。青一拿著亮眼的學歷和三份實習經驗,現在卻在香港的招工市場焦灼地等待一個肯定。

青一覺得自己已經換了條沒那麼卷的賽道了。對比大學時期在國企和港企的實習經歷,青一認為,港企的工作氛圍更好,員工之間的分寸感更強,加班文化也不如國企那麼盛行。青一在社交平台時常看到互聯網大廠的工作環境帖文,「我覺得(互聯網文化)是病態的,甚至是妖魔化的。」青一想要一個更寬鬆的環境。學長學姐的經驗分享也告訴她,香港找工作沒有大陸那麼卷。

「我現在投了70份簡歷,還沒有一個有回音的,」她想不明白,「這些班到底都誰在上啊?」現實讓她有了一瞬間的質疑:如果這不都算卷的話,要是回到大陸招工市場,自己又會被卷到什麽地方去?

上個星期,她收到了截至目前唯一一份面試邀約,是一家保險公司發來的。仔細閲讀JD(Job Description,崗位描述)後,青一發現,求職網站上掛的「新媒體運營」更像是個幌子,「感覺它還是想讓我做推銷。」她拒絕了這家公司,後續投遞簡歷也更留心篩查行業和崗位。雖然找工不易,她也不想為了工作而工作。「我媽媽也說,畢業後的第一份工作,還是要找一份自己願意的,能做至少一到兩年的比較好。」

最近她回了趟老家,專門去了一座寺廟、一座道觀。返回香港後,還去了一趟赤柱觀音廟。臨近畢業,還沒找到下一個歸宿的她覺得,現在是最需要神佛的時候了。

根據中國教育部的統計,今年秋季,有1158萬高校畢業生進入社會,比去年多了82萬人,創歷史新高。據中國國家統計局的數據,今年6月,城鎮青年失業率達到了21.3%,比上個月又上升了0.5個百分點。

24歲的方可今年將從港校研究生畢業,最近一直在找實習。她的本科大學排名不高,想通過修讀香港碩士學位,為日後回到内地求職增加競爭力,沒想到畢業正好撞上了2023年「最難就業季」。

這一年裏,增加的不止是畢業生人數,還有不斷裁員的企業,和它們不斷縮減的招聘名額。曾經紅火的互聯網近年裁員不斷,有報導指,2022年中國三大互聯網巨頭百度、阿里巴巴和騰訊淨流失2.8萬人。

經濟寒冬下的每一個數字,都衝擊著方可的内心防線。方可認為,求職市場的現實環境已經容不下那麽多的「願意」還是「不願意」,因爲主動權從來都不是掌握在自己手裏的。

方可覺得學歷也不夠用了,就想著趁年底畢業前的這最後一個暑期,再給自己找一份實習,以豐富自己秋招的簡歷。「主要是找互聯網大廠的實習,」她説,「我知道會面臨很多Dirty Work (註:互聯網語境中,Dirty Work多指繁重但很難帶來個人成長的雜事),但大廠的實習的含金量還是要高一些。」

投遞簡歷一個多月大部分如同泥牛入海,杳無音訊,僅有零星的一兩次面試機會,之後也沒了下文。依著網友的求職分享,她給許多查看了簡歷但沒回復的HR發了長段「言辭懇切」的套磁(註:在求職語境下,套磁指應聘者通過發送文字消息與招聘者拉近關係),以期求一個面試的機會,但仍然沒有任何人給出回復。求職簡歷石沉大海,讓方可不得不降低預期,開始把關注點放到一些上市公司的實習崗位,但情況仍然不容樂觀。

不可避免地,方可陷入了一個怪圈。她有時很委屈,覺得自己足夠努力,卻得不到一個認可的機會,甚至質疑其努力的意義;有時充斥自我否定,認為「人外有人,天外有天」,自己的能力無法匹配上理想的工作,更是認真地擔憂,如果現在連一份實習都找不到,她是否還能在秋招中倖存下來⋯⋯這種精神層面的消耗,讓她感到無盡的疲憊。

找實習期間,「內耗」出現得越來越頻繁。方可自省這種內耗,她覺得自己太在乎別人的眼光,想迅速成為別人眼中算得上成功的人,「這樣似乎就能讓自己休息一陣子。」她回憶起學生時期的種種,從小學階段就開始為升學陷入無盡的競爭中,結果「卷」成了一種本能,「也卷得實在是累了。」

方可一度想走一走可能的捷徑。她找過一個可以提供「內推+面試輔導」一站式服務的求職中介,卻被對方開的價格嚇了一跳------實習的服務價格要2萬,全職需要4-6萬。「像是搶錢一樣。」方可還想過找親戚朋友幫忙,但猶豫了很久,還是沒有勇氣放下自尊開口。

漸漸的,精神的壓力滲透進身體。方可有三個月沒來月經了,半個月前去看中醫,「醫生搭脈還不到三秒就問我,是不是平常心思太重了。」她無奈地說,「但話說回來了,現在哪個年輕人不焦慮呢。」

走進寺廟,尋找出口

小雷的焦慮更多來自於學業。

她家在內蒙古,現在廣東讀書,今年下半年升讀大四。在她的人生計劃裏,這一年要拿到英國在QS排名前100的院校的研究生錄取,為日後走留學人才引進政策,留在廣東安家落戶打下基礎。如果條件允許,她還想把父母一併接到廣東。

小雷心裏明白,長遠的目標要靠自己一步一個腳印去夠。可到了實際執行的時候,填充在現實中的數字還是讓她陷入憂慮。

根據英國高等教育統計局(Higher Education Statistics Agency)今年1月公布的數據,近五年,中國大陸在英國留學人數增加了41%,總人數達到了15萬,超過非英國和歐盟外的任何海外國家,其中有近9萬都為碩士研究生。擁有留學生人數最多的倫敦大學學院(University College London),也在2022年7月發布過當年秋季授課型碩士項目的錄取數據,在全部申請者中,中國學生佔60%,錄取率為28.44%,遠低於36.54%的總錄取率。

越來越大的競爭壓力讓小雷在提升學業成績之外,也很注重自己其他經歷的積纍。大一和大二的暑假,她一直在做實習。「我有時不敢休息,生怕別人會趁我鬆勁兒的時候超過我。」這種同輩壓力經常在不經意間出現,讓她猝不及防,「比如我本來規劃好了,等暑假之後再考雅思,結果突然在朋友圈裏刷到有人曬8分的雅思成績單,我一下就覺得,完了,我已經落後別人好多了。」

小雷覺得,現在早就不是努力和回報成正比的時代了。「肉就那麼多,搶肉的人卻每年都在增加。你努力,別人也在努力。所以很多事情都變得不確定,沒有把握。」正是這種「不確定性」,讓她常常陷在一種前途渺茫的焦慮之中。

「這種焦慮我不知道該說給誰聼,它也不太能被口頭切切實實地表達出來,但我又的確需要一個可以抒發的渠道。」而這時,去寺廟就成了她的一個「出口」。

小雷並不打算做一個「完全的信徒」,事實上,她連拜佛的流程都很陌生,還得依靠現場觀察和模仿那些「看上去很有經驗」、「目光極其堅定」的人。但哪怕如此生疏,她仍能從這一套求佛上香的流程中,收穫現實中無人能給予的「安全感」。

「我感覺自己是被神佛庇佑著的。我的所有願望,目標,或者說是慾望,都能在佛前得到最大程度的理解和支持。」這種積極的心理暗示,能短暫地疏解小雷的焦慮和不安,因為「拜佛的前提,就是相信這個願望是可以被實現的。」

不僅如此,她發現通過拜佛這種儀式,還能找到自我對話的感覺。在佛像前說出心願,不只是說給佛聼,更是說給自己聽。小雷清楚,最終還是要靠自己為人生掌舵,她依然相信事在人為,但求佛彷彿是尋找一些宗教的加成,讓它在背後推著自己往前走。

「可能佛祖覺得我命不在此」

今年三月,《新京報》發表一篇評論,尖銳地點評道,求佛上香是年輕人「將未來寄託給神明」的方式,會讓一些年輕人迷離在虛幻和現實中,忘記奮鬥的意義。

小雷覺得荒謬,因爲在内卷愈演愈烈的社會浪潮下,年輕人很難完全放棄努力,「我也想不上進,也想躺平,等著天上掉餡餅,但我們都知道,這是完全不可能的事情。」對於小雷而言,拜佛只是一個可以短暫從焦慮中脫離,尋找內在安全感的途徑而已,但該做的努力,一點都不會少。

在香港中文大學人類學博士袁長庚看來,年輕人燒香拜佛,無論是助推自己更加努力,還是允許自己不那麼努力,都是年輕人通過利用宗教這種傳統文化資源重構意義感的過程,「尤其是佛教和道教,一方面,它們和中華文化的糾纏太深了,年輕人會天然有文化情感的貼近,另一方面,這兩種宗教足夠成熟,但又不是創世宗教,並沒有很強的排他性。」

袁長庚解釋,與塔羅、星盤這種尋找明確的自我原因式解釋的占卜不同,宗教給予的東西既不準確,也不唯一,那是一個波動的、模糊的大方向。這也給足了空間,讓年輕人在對不確定的感知十分明確的這兩年,用來安撫自己無處安放的焦慮,尋求一些精神上的平和與安穩。

年輕人一向被認為是銳意進取的社會發展主力軍。然而這幾年,疫情爆發,經濟下行,各個行業發展滯緩。袁長庚觀察到,年輕人能聽見的好消息越來越少,不再有神話式的故事出現,取而代之的是求職的困難,升學難度的增加,公務員競爭壓力的擴大。這便讓年輕人愈發確信,在利益分配格局卻已基本確定了的當下,他們很難再有在年輕階段完成資本積纍,實現階級躍遷的機會。

「這時候,宗教作爲唯一處理過這種不可知的文化資源,自然而然地出現在年輕人的世界中,成爲現實信念破滅後,重新建構意義感的重要精神來源。」袁長庚說,「這是一場年輕人與個體命運的對話,或者是和解。」

方可確實從寺廟裏獲得了一些「可以不那麼努力」的解脫感。

從中醫館出來,方可喝了四五天的中藥,但月經還是沒有如期到來。中醫的診斷是「肝鬱氣滯」,除了給她開藥之外,醫生還建議她「保證心情舒暢」。結果是,讓自己不那麼焦慮這件事,反而成了她目前最大的焦慮。

她把醫囑告訴朋友,朋友說她活得太累了,如果覺得不順,不如去寺廟拜一拜,或許還能轉轉運。這給她提了個醒:在「求人」和「求己」之外,還有「求佛」這條路。

去了一趟寺廟,方可心態發生了轉變。對於未來,她找到了一種新的解釋:那些可能的結果,或好或壞,都可以被解讀為佛的指引,未必全是人力所為。其實她一直知道,人的努力是有極限的,很多事情不是單純發揮主觀能動性就能做到的。只是這個道理,似乎得套上佛的外衣,才能讓她坦然地信服和接受。「我找到了一個強大的背書,」她說,「如果一件事情努力之後沒有做到,可能不是我的問題,是我沒這個命,也可能是我的福氣在後頭。」

想通了這個邏輯,方可短暫地與自己和解了。但就像麻藥有時效性一樣,一次拜佛並不能讓她徹底從內耗中復健。最近三週,她先後去了兩次寺廟。

第二次從寺廟裏出來,方可收到了一家互聯網大廠的拒信。她原本已經進入了終面,最後一輪HR面試的時候,她覺得對方表情不錯,以為自己終於穩了。結果等待了一個多星期,還是被拒之門外。她看著對話框,發了會兒愣,但很快又振作了精神。

「沒關係,可能佛祖覺得我命不在此吧。」方可一邊安慰自己,一邊又點開了求職網站,準備找新一輪投遞簡歷的公司。

尾聲

青一在香港租的房子8月份到期,她準備再找三個月的短租,把在香港找工作的最後期限延到了今年11月。

「我最近經常打電話和我媽倒苦水,除了焦慮之外,還有一個原因是想讓她給點租房的贊助。」青一說,如果實在不行就先回家,再看有沒有合適的機會。

暑假已經過半,許多大廠已經陸陸續續開始了新一輪的秋招,但方可還是沒能找到理想的實習崗位。她有點想放棄了,「就憑現在的簡歷去拼一把好了,還能少經歷幾輪面試的折磨。」她最近開始在小紅書上尋找外企管培生筆試面試的經驗分享帖,給自己找一些新的出路。

儘管現實充滿不確定,但她們都還有選擇的空間,和可以努力的方向。袁長庚認為,寺廟能讓年輕人得到安慰,說明他們對世界、對人生還有基本的信心。袁長庚總是強調「內卷」問題中時常被忽視的階級差異。在過往研究中,他見過很多底層的人,「他們面對生活是清醒到了冷酷的地步,早已不是宗教的力量可以撫慰的了。」

「所以,在社會內卷這種語境下的寺廟熱潮,本質上可能還是個中產階級的遊戲。」袁長庚說。

為尊重受訪者意願,小雷、小千、小昕、青一、方可為化名