https://theinitium.com/article/20201005-opinion-big-band-the-summer/

汕尾乐队五条人第二次被综艺节目《乐队的夏天》淘汰时,朋友发来信息告诉我,仁科最后离场,放下话筒的时候,她莫名地哭了。那是一个极其戏剧的场面,爆发在坊间未经证实、由主持人马东和几位名人嘉宾组成的"超级乐迷"投票团与五条人不和的传言背景之下。

当时马东再一次要求仁科把揣在裤袋里的话筒拿出来,说老怕仁科把他们的话筒给带走了。而秉承上一场马东说仁科像揣着个手榴弹的比喻,仁科连说了几声OKOK后,把话筒从裤袋小心翼翼地掏出来,缓缓地,生怕惊动一般地放在舞台地板上,然后高举双手、后退几步,做出了警匪片中的投降姿势,完成了一次对综艺舞台的缴械不杀。

至于现场的反应到底是如画面一般全场沸腾还是如传言一般尴尬冷场、需要剪辑师后期从别处移花接木过来一些欢呼,如今大概难以考据,但此后五条人"亡命之徒"的别号开始在网上流传。

种种关于二者矛盾的传言,似乎从最开始无可避免,从他们遵循自己对舞台的感觉改了表演歌曲开始。两个不羁放纵的艺术家在商业比赛舞台上一番大闹天宫,依照最简单的故事公式,观众可以将之解读为艺术与商业的矛盾、自由与规范的矛盾、高尚与庸俗的矛盾,但观众常常忘记,这样的情节常常也是最典型、最主流、最被喜闻乐见、因而最流俗的。

问题在哪里出现

当这些节目引导者乃至一些观众在欣赏甚至消费五条人改歌、对答令人捧腹引起的话题性、乃至推崇他们的行为模式充满"摇滚精神"时,与此同时却无法感知五条人的音乐之美。

简单典型的故事和矛盾由丰富情节串联,是真人秀最耳熟能详的配方。于是矛盾的传言从第一集存活到现在,就如同所有中国的真人秀一样,场外的drama永远比场内精彩。观众从嘉宾的只言片语、浅笑蹙眉之间寻找蛛丝马迹,从各方参与者的微博发言里寻找弦外之音,从声称现场观众的网络爆料中寻找实证支持,传言中有人愤然离席,有人反唇相讥,有人撒了饮料,总之是一幅针锋相对的热闹场面,但你我都知道这些统统上不了台面,最终播出的版本中不见踪影,未被证实也未被证伪。

但我以为这些都不是问题的关键。改歌不是问题的关键,大众想像中艺术与商业的矛盾也不是问题的关键。如果矛盾真的存在的话,我想矛盾的种子是在第一集最后的点评就已经种下了。从超级乐迷张亚东说五条人这样的乐队"魅力在于他们的歌词"时,问题就出现了,并且一再地出现。

五条人登场时这支成名多年的乐队仿佛不被在场的其他乐队所耳闻过;五条人在表演结束后的采访中,凭借魅力和气质赢得满场笑声时,超级乐迷大张伟说应该聊完天再投票,结果便会不一样;在《乐队我做东》中,刺猬乐队鼓手石璐说自己特别喜欢五条人------并且迅速补充了一句"除了音乐啊";马东在访谈节目中两次追问仁科,你知道《南方周末》给你颁发的年度音乐奖是因为你的歌词吗?

问题就在这里。当这些节目引导者乃至一些观众在欣赏甚至消费五条人改歌、对答令人捧腹引起的话题性、乃至推崇他们的行为模式充满"摇滚精神"时,与此同时却无法感知五条人的音乐之美。所以夸奖他们的歌词,夸奖他们的作风,所有的重点用石璐的话以一言蔽之:"除了音乐啊"。

五条人的音乐没有所谓"音乐性",这成了掌握节目话语权的权威人士通过节目的只言片语构建出来的一个共识,再传递给受众。

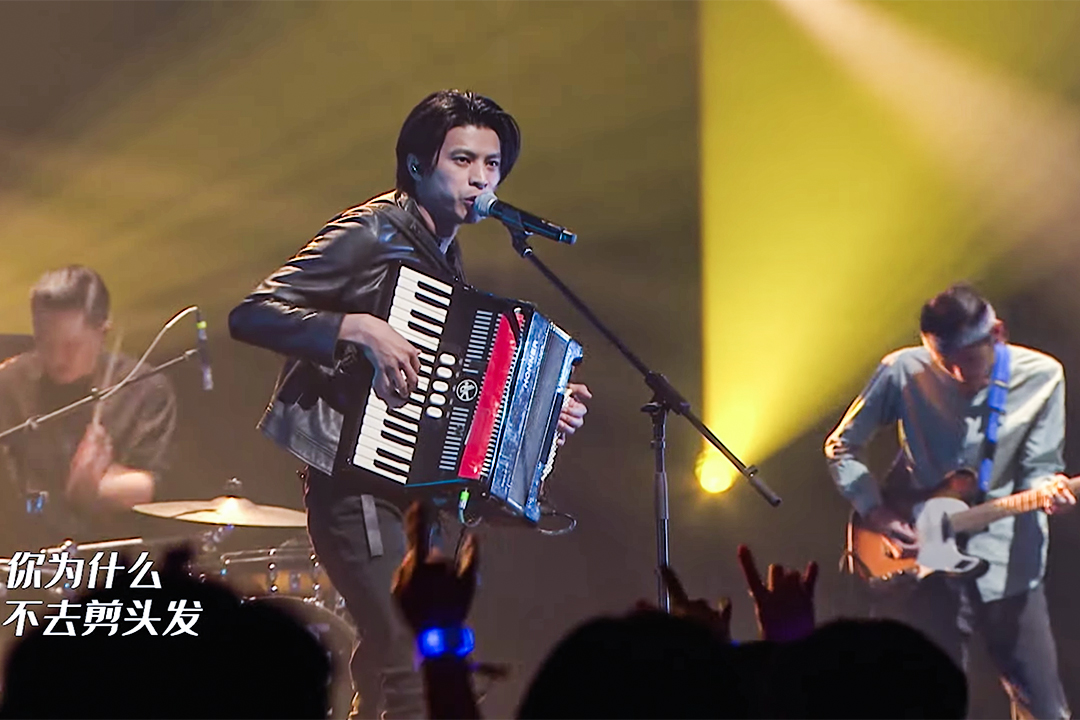

《乐队的夏天2》五条人。图:影片截图

北方的耳朵

这套审美对华语独立音乐的理解,无法跳脱两个范畴。

而这恰恰印证了我此前一直一来的感觉:以北方语系生态圈为成长背景的一部分京圈音乐人和乐评人、音乐工业专业人士,他们听东部、南部音乐的时候一向都会"出问题"。这套审美对华语独立音乐的理解,无法跳脱两个范畴:"燥起来"的北方"老直男"掏心掏肺系摇滚、民谣和"略显高级"的京味洋径滨英语西洋风格作品------这几乎可以涵盖大部分如今中国独立音乐界的乐队了。

当然,上述两种风格其实也不乏佳作,但问题在于至少从节目上来看,这些在独立音乐界占据话语权的人,一听别的东西,鉴赏与审美力就失灵了,缺乏对各种多元音乐的感受力,眼界很窄,还爱看不起别的地方。

回溯到这几十年的社会文化历史背景,也与几个地区的文化输出、输入有关,背后就涉及到很微妙的自卑、自矜和自傲,当中的社会心理沉积已久。往远处溯源,2013年,《三联生活周刊》的主笔、东北人王小峰一篇讨论 Beyond 的乐评一石激起千层浪,他以撒了一点人文佐料的心灵鸡汤评价 Beyond,认为"Beyond的音乐谈不上有多出众"(音乐性,熟悉的评价),"用口水歌的旋律来表达他们的一些想法";引出来自粤港乐评人廖伟棠、张晓舟等的接连笔战反击,几个回合你来我往,可算一次经典的南北音乐鉴赏大战。

特别对于南方、港台土壤中的独立音乐多样化到什么程度,这类音乐行业人士、乐迷并不了解,早几年一律以"甜腻""流行""小清新"标签之,并以此产生优越感。近年草东没有派对、老王、告五人这类乐队在中国大陆的走红,则被一些人解读为是受到北方乐队影响,"像北方"。早年认识一名朋友,听了 My Little Airport 的现场,回来说,难听,跑调。是的,他对于 My Little Airport 的理解,就是"港台小清新",而这种解读方式,倘若你留意一些讨论独立音乐的中国平台,会发现很具有代表性。

My Little Airport 的现场唱法本身,与其整个音乐和舞台的理念早已融为一体,形成一种独特的理念,而没有耳朵的人,只能听到"小清新"。一如《乐队的夏天》一些嘉宾一样,这位朋友听的音乐并不少,也终日混迹外国音乐节,接触最前卫的西方独立音乐,也能够对最前沿的技术顶礼膜拜,但当回溯与自身文化相对更接近的文化土壤产生的音乐时,却突然就只能以一个扁平、简单的概念来囊括了。

被边缘后再被吹捧的"方言乐队"

社会让你默认地界定了主体与客体,不自觉地套用这套框架,站在主流的角度去观看他者。

将五条人的音乐简化为"方言乐队",并且定位其最大的魅力为"歌词",同样也是一种扁平化。在主流叙事中常常发生的是,当一个表演单位被贴上"方言"或者"地方文化"特色之后,他们的作品只能是充满地方风情的、从地方出发的。

我的一位朋友是这样总结主流定位中更广义的"民族特色艺术":服务于主流叙事,把自己定位在"少数民族",美化当地民俗风情的一类创作。"我们好山好水好姑娘,我们用宝贵的方言来歌颂这一切",但与真实的当地无关,像一个刻意造出的民俗村。我们最经常看到这类创作的平台,常常是春节联欢晚会。

《乐队的夏天2》HAYA乐团。图:影片截图

问题意识更强烈一些的"方言乐队",则会被定位为映射当地的生活,探讨当地的问题。五条人和 Haya 乐队通常都被归入这一类。因而自然而然的,"歌词"就成了这些掌握主流话语权者所认为的他们音乐中最重要的东西。

然而无论是把五条人定义为哪种"方言乐队",这种类似审视春晚民族小品的猎奇角度,已经足够让人不适。"方言乐队"这个定义本身就充满了本位视角,足以勾起类似"殖民者的凝视"或者"普通话霸权"之类的词汇联想------你说什么叫方言乐队呢?换个角度想像一下,对于一个潮汕人来说,听北京乐队才觉得是方言乐队呢。

你会把一支使用著北京话唱歌的北京乐队定义为方言乐队,并且期待他的音乐就只关注北京,而且最大的魅力在于体现地方特色的歌词吗?不会的。但如果换一个地方,换一个叙述视角,再加一点当地的音乐元素应用,大众就会自然而然以这样局限的视角去理解一个创作单位了。

社会让你默认地界定了主体与客体,不自觉地套用这套框架,站在主流的角度去观看他者。无论是上一届《乐队的夏天》的九连真人、黑撒,还是本届的五条人、Haya,都被塞入这样的客体框架之中,他们的存在可以丰富节目的"多样性",但他们同时又因异域而被边缘化。

当你把他们套入"地方乐队"的框架中,那所有的欣赏与被欣赏都会极度有限。即便五条人的歌词被视为他们的最大魅力,对他们最多的解读还是"广东草根",尽管他们早已开始关注一些社会的、普世的、乃至形而上的问题,如同诗一般,从陈炯明写到彭湃,从小贩城管写到乌坎,从农村写到城市,从爱情写到爱情。同样的,在这些"地方乐队"的作品中出现了听众不熟悉的音乐元素时,对方会自然而然地把那些当作"地方特色"。

于是这又回到了节目话里话外暗示的五条人缺乏"音乐性"的问题。

溢出

掌握节目话语权的人,并非无法理解实验音乐,只是一旦脱离这种类型,跳脱出仿制欧美先锋实验技术形式的京圈摇滚乐主流制式的作品,似乎就无法被理解,似乎就全部只能被定义为民谣。

综艺节目观众未必个个一上来就耳朵开阔,听得出各种音乐层次,你总会期待节目会稍微有些解析引导。但并没有,节目从专业嘉宾到负责专业背景介绍的短片,都没有尝试帮助观众去理解五条人的音乐。整个节目中几乎唯一有专业人士表现出对五条人"音乐性"本身的肯定,来自一则花絮,是坐在第二现场的木马主唱谢强:从五条人第一场演出的开头开始,他就源源不断地赞不绝口,"这是音乐","你感觉它是有老的东西在里面,但是他是新的","这种音乐是不可复制的"。

哪怕节目到了这个阶段,五条人的人气已经成了"民意"定局,你依然常常看到他们的乐迷们需要在公共平台上去科普,去为他们的"音乐性"背书。实验与先锋同样是探讨他们音乐性时乐迷提到的关键词。"《秧歌舞》就是一个方言民谣后的放克节奏,《地球仪》是迷幻摇滚,《龙哥有真爱》有点冲浪摇滚的风味,《我的头发就是这样被吹乱的啊》《踏架脚车牵条猪》如果没有唱,就是一首完整的器乐摇滚作品,《阿虎》就更奇怪,贝斯前置,但玩的却是噪音摇滚,中间一段甚至有点无浪潮。"

一位乐迷在豆瓣这样写道,"......总之,他们的思路跟喜剧摇滚略有相似(想到一出是一出),但唯一可以包进去的也只有实验摇滚了。"Bilibili 平台上的评论影片《德国乐迷看乐夏》,几名中国、德国的专业乐手五条人让他们联想起一些俄罗斯民谣,又含有世界因素,最新的表演更是无法评判到包罗万象。

乐评人、五条人的伯乐张晓舟甚至不同意《南方周末》的颁奖词对他们的定义,"一个原汁原味的乡野中国",他认为五条人既不城市又不乡野,"也不能因为这几个曾经的打口贩子唱了方言母语就觉得他们'原汁原味'了。"他记录过这样一件事,陈升曾跑去问张晓舟,他们的音乐为什么要这么贫穷呢?说的是美学上的贫穷,《曹操你别怕》只有一个和弦,《抄电表》只有两个和弦,这是二流子民谣加半吊子朋克。

"这正是五条人的有趣之处:他们打破了编曲和和声的套路,用简单的配器,以扁担加菜刀的方式攻城掠寨,在中国乐坛,几乎没听过像五条人这样的唱片,充斥著如此嘈杂的叫嚷,吵架,骂娘,自言自语,聊天,充斥著如此神叨叨的鸟语。"张晓舟这样写道,"......既然民谣往往容易养成美学惰性,那么不妨冒著牺牲民谣固有音乐属性的危险来拓宽民谣的张力,......但像《抄电表》这样自言自语,《大会》这样啰哩啰嗦直接模仿领导开会,单独听确实缺乏音乐性,但放在专辑却增加了整体的戏剧性,《一些风景》这张专辑看起来有些啰嗦,它溢出了民谣,甚至溢出了音乐,而这溢出的部分是生活的肥水,不流外人田。"

摘抄到这里,发现甚至连张晓舟也点评了他们至少有些歌曲"缺乏音乐性",但这种缺乏却是一种"溢出"。在某种层面上,五条人的创作除了被定义为音乐,我想大概甚至更能称得上是一种声音艺术,或声音实验。这是一群在宇宙各处拾起声音来搞创作的人,吃得杂乱最后反刍,追求必然不是悦耳,最终成为某种你难以理解的模样。

掌握节目话语权的人,并非无法理解实验音乐,比赛中同样有很多在技术层面接近西方实验类型的作品受到他们的认可,只是一旦脱离这种类型,跳脱出仿制欧美先锋实验技术形式的京圈摇滚乐主流制式的作品,似乎就无法被理解,似乎就全部只能被定义为民谣。

《乐队的夏天2》节目超级乐迷。图:影片截图

吐出彩虹

怎么会退赛呢,先莫说潮汕人有多喜欢赚钱,所谓的创作与谋生、资本的对立,通常都被大众想像极端化和浪漫化了。

仁科放话筒那个片段,我看了三次之后,终于明白朋友为什么会哭。那大可是一个故事的结尾,一场自由创作对资本建制的漂亮而有点凄美的宣言,很多人希望故事停留在这里,当时网上有不少呼声希望五条人就此退赛。这是典型故事配方的典型结局,创作与商业对立,创作最终转身离去,并以它的离开给了商业一个响亮的巴掌。

但五条人并没有这样离去,反而是以更戏谑的姿态重回舞台,继续留在这个舞台:错过的明星赛、改编赛,他们要一次过演回来,评委崇尚复杂编曲,喜欢有英文的歌,他们就都加上,再加上近乎中场休息拖了很长时间全场大合唱"呜呼呼",足足八分钟的超长表演,他们最终制造出一只色彩斑斓的巨大古怪生物,让它在录影棚里奔腾。

怎么会退赛呢,先莫说潮汕人有多喜欢赚钱,所谓的创作与谋生、资本的对立,通常都被大众想像极端化和浪漫化了。就如五条人在采访中所说,音乐不需要向商业妥协呀。然后还特别平等地补充一句,商业也不需要向我们音乐妥协。如果合作不了了,那就再不合作呗。

把手榴弹再拾起来,把游戏继续玩下去,就是被改变了吗?哪有那么容易。至少手里还有一个武器,大不了,扔过去。